Uno de los sectores editoriales que más ha crecido es el de la literatura juvenil, base de la mayoría de planes escolares de lectura. En el siguiente artículo se presenta una reflexión sobre este tipo de novelas y damos algunas claves para identificar aquellas más adecuadas para la lectura conjunta de docentes y estudiantes.

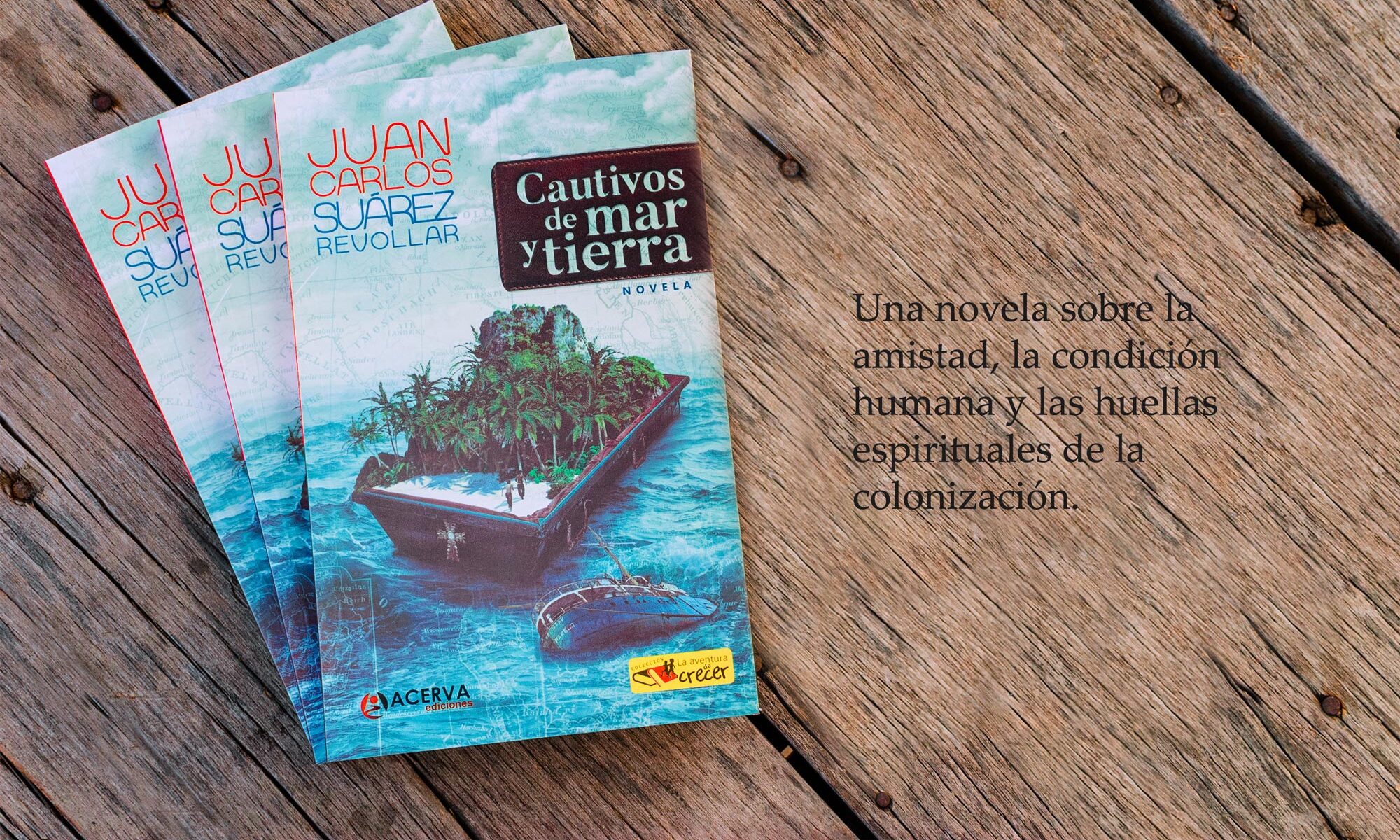

Juan Carlos Suárez Revollar

Ciertos códigos destacan en las novelas juveniles. Pese a estar también presentes en las adultas, son característicos en las primeras y solo opcionales en las segundas. Suelen privilegiar la aventura, la facilidad de lectura, la trepidación de imágenes y, claro, un lenguaje sencillo, sin piruetas idiomáticas o lingüísticas. Tópicos recurrentes son la fantasía, los conflictos de maduración, la oposición entre el mundo infantil y el adulto, o los avatares del amor y la amistad. Y aunque también lo son en la novela clásica no juvenil, la diferencia está en su escritura más empática con el lector adolescente.

La novela juvenil opta habitualmente por personajes jóvenes, de edades afines a las del lector. Se asegura así que coincidan sus sentimientos, creencias, preocupaciones y modos de pensar. A menudo es más cercana a la acción que a la reflexión. Por eso durante siglos las novelas de aventuras —de Emilio Salgari, Julio Verne o Alejandro Dumas— fueron las favoritas de los lectores iniciáticos, quienes conforme avanzaban en su aprendizaje literario, cambiaban sus preferencias por libros más complejos, como los de Gustave Flaubert, León Tólstoi o Joseph Conrad. El paso de Dumas a Conrad requiere de varias etapas: digamos, con Oscar Wilde y Edgar Allan Poe en el intermedio. Esta calificación por niveles de dificultad no pone a uno por encima de los otros. La profundidad de cada autor obedece al desarrollo de sus propias preocupaciones estéticas y temáticas, independientemente de las premuras de sus editores, como ocurriera con Salgari.

La novela juvenil tiene un importante potencial comercial. Es la razón por la que cada vez más escritores incursionan en ella. En esa tentativa, algunos pliegan su literatura —que, no lo olvidemos, es una forma de arte— a fórmulas prefabricadas para alcanzar la aceptación de los adolescentes. Y aunque logren cierta lectoría, el producto suele estar lejos de la buena novela. ¿Quién no se ha topado con un autor que nos subestima como lectores y propone personajes repetitivos, de emociones predecibles y simplonas, que acaban en situaciones escasamente convincentes? Ese facilismo llega a plantear tramas recurrentes: un niño extraviado y su perro; un viaje inesperado; o un gran malentendido. Y van sazonadas por giros narrativos forzados: el perro ha desaparecido y el niño, en medio de su desesperanza, encuentra a un guía sobrenatural; el viaje se torna peligroso; o el malentendido quiebra las relaciones entre los personajes. Pero el desenlace —a través de coincidencias imposibles— nos lleva a una resolución feliz y al castigo del antagonista. ¿Cómo creer una realidad ficticia como esa, tan lejana de la realidad real? Se añade además una cuota de humor, a menudo innecesaria, rimbombante y de brocha gorda, asentada en golpes, caídas o bromas maliciosas, en vez de la ironía propia de la literatura de verdad. Y omite tercamente ciertos contenidos omnipresentes en la vida, que la buena literatura escamotea como simples silencios: desde la violencia y el sexo hasta la muerte o los conflictos religiosos. ¿A qué viene esa autocensura? A la creencia errónea de que un lector joven no debe tener contacto con aquellos aspectos de la condición humana que solo los adultos estaríamos en condiciones de comprender. El resultado es una novela superficial, y sus personajes, más que encarnar un simulacro de vida, son una mera representación de valores fingidos y lecciones morales artificiosas.

¿Cómo no recordar la lección de amistad e inconformismo —de aquel que nos incita a rebelarnos contra nuestro destino y superarnos como personas— de Tom Sawyer en medio de sus muchas diabluras? ¿Cómo no quedar marcados a fuego por la nobleza de espíritu del Quijote cuando se lanza a liberar a los reclusos, a quienes ha confundido con unos aldeanos en problemas? A su modo, Roald Dahl, J. K. Rowling o, con reparos, Jordi Sierra i Fabra, cultores contemporáneos de la novela juvenil, han seguido esa senda, pero con sus propias temáticas y estilos. Se trata de novelas que, por debajo de la lectura evidente, ofrecen algo más, entre líneas, solo detectable a través de la interpretación del lector alerta.

A fin de cuentas, sea juvenil o adulta, la literatura es una simulación de vida. En medio de los sueños, hace que nuestra existencia sea un poco mejor. ¿Qué otra cosa podríamos esperar de una novela?

Publicado en Muña de abril/mayo de 2016.

En algún momento reuní el valor para lanzarme a escribir una novela. Fueron dos años arduos. Y en ese proceso, Villanes me llamaba a menudo, curiosísimo por saber cómo iba evolucionando esa historia que, salvo detalles muy genéricos, yo me negaba a revelarle. Al concluirla se la di a leer a varios amigos muy cercanos, pero no a él. Y la causa era mi temor a su veredicto. Además de novelista, Villanes era un brillante crítico literario. Una sentencia desfavorable, por eso, significaría para mí el fin del sueño de aspirante a escritor. Como crítico, en efecto, Villanes hizo estudios de varias novelas de Ciro Alegría, su maestro, de cuya obra era especialista. Había sumado una bibliografía crítica extensa sobre, entre otros, César Vallejo, Ricardo Palma o Enrique López Albújar. Pero también de varios premios Nobel, uno de ellos, José Saramago, era además amigo suyo.

En algún momento reuní el valor para lanzarme a escribir una novela. Fueron dos años arduos. Y en ese proceso, Villanes me llamaba a menudo, curiosísimo por saber cómo iba evolucionando esa historia que, salvo detalles muy genéricos, yo me negaba a revelarle. Al concluirla se la di a leer a varios amigos muy cercanos, pero no a él. Y la causa era mi temor a su veredicto. Además de novelista, Villanes era un brillante crítico literario. Una sentencia desfavorable, por eso, significaría para mí el fin del sueño de aspirante a escritor. Como crítico, en efecto, Villanes hizo estudios de varias novelas de Ciro Alegría, su maestro, de cuya obra era especialista. Había sumado una bibliografía crítica extensa sobre, entre otros, César Vallejo, Ricardo Palma o Enrique López Albújar. Pero también de varios premios Nobel, uno de ellos, José Saramago, era además amigo suyo.