¡Vuela, aviador, vuela!

Carlos Villanes Cairo ha muerto. A continuación, publicamos un testimonio-homenaje de Juan Carlos Suárez, quien fuera su editor, amigo y uno de los más cercanos conocedores de su obra literaria.

Por: Juan Carlos Suárez Revollar

La noticia llegó de madrugada desde el otro lado del mar: Madrid, adonde se había ido a vivir desde la década del ochenta: Carlos Villanes Cairo había muerto. Aunque nuestra amistad tenía al menos una década, yo lo conocía desde años antes. Entonces los escritores para mí pertenecían a esa estirpe de gentes lejanas, a menudo solo reconocibles a través de densas biografías o ediciones distantes. Era difícil vislumbrar a la persona que hay inmersa en esa imagen gastada de escritor. Lo primero que leí de Villanes fue «Los allegados de la conquista», un breve cuento que ocurre a pocos kilómetros de mi ciudad. Y a través de él me fue posible entender que la literatura sí podía situarse en cualquier lugar.

Esa pequeña puerta me dio acceso al mundo dispar y diverso que es su obra, donde cientos de personajes se mueven por países y épocas casi inaccesibles para nosotros los lectores, simples mortales. Y es precisamente la muerte uno de los catalizadores en la historia de sus protagonistas: jugarse la vida por un ideal, una hazaña o la simple voluntad de seguir adelante. Es el caso del aviador Matt Rust, en Destino: la Plaza Roja. Un muchacho que no espera demostrar nada, salvo conseguir lo que nadie ha logrado: atravesar el bloqueo aéreo soviético de la Guerra Fría y aterrizar su frágil Cessna en la Plaza Roja de Moscú. O la gesta de Marina, una anciana española que viaja hasta la Argentina de Jorge Rafael Videla para rescatar a su nieta de los esbirros de la dictadura, en Retorno a la libertad. Menciono estas dos novelas —queridísimas para su autor— porque me fue confiada su edición peruana y por eso mi filiación con ellas es mayor. A propósito de estos dos libros, también cabe mencionar otro tema recurrente en su obra: las dictaduras, contra las que nunca ocultó su aversión. Y ahora puedo mencionar una tercera novela ─aún inédita y cuyo título definitivo solo conocen sus herederos─ que me dio a leer en una versión sin terminar. Es sobre la dictadura de Alberto Fujimori y de largo aliento. Le tomó 12 años escribirla y, sospecho, tiene lo necesario para convertirse en su obra definitiva.

Sus primeros relatos recogen el imaginario andino oral, que en clave más bien literaria y fantástica, nos alcanzaban esa explicación siempre fascinante del origen de, por ejemplo, el cuy, en «El rubio hijo de Wallallo y su destino eterno» o la fertilización del ganado, en «Los illas del Santiago». Si bien algunos relatos de La fragelación de Toribio Cangalaya, La lluvia de cielo ajeno y principalmente Los dioses tutelares de las wankas son muestra de que no rehuía a la literatura fantástica, lo suyo era el realismo. Un realismo de datos, a menudo cercano a la crónica periodística, predominante en gran parte de su obra siguiente y que se mudó al género novela. Así, dos de las más logradas dentro de la literatura histórica son El esclavo blanco, sobre Miguel de Cervantes, y La espada invencible, sobre el Cid Campeador (que, ya amigos, me dio a leer bastante antes de su publicación). El saqueo de Machu Picchu corresponde a este mismo grupo. Superficialmente podrían verse como crónicas noveladas, pero finalmente vence la literatura en ellas.

La mayor lección que Carlos Villanes me dejó fue que es posible escribir una novela situada en cualquier espacio y tiempo, así el autor se encuentre físicamente lejos. El truco: los datos. En la formación periodística es lo primero que se aprende: buscar fuentes, contrastarlas y, con base en los datos, construir una historia. Su ejercicio como periodista tiene su huella en esta parte de su obra. Y se amplió en libros como Las ballenas cautivas, una breve novela de aventuras situada en el Polo Norte que el Villanes-de-carne-y-hueso nunca pisó, pero el Villanes-literato alcanzó a conocer al detalle. Y definitivamente, el oficio de periodista se encuentra más presente que en ninguna otra en su novela póstuma sobre la dictadura fujimorista.

Mención aparte son sus libros juveniles e infantiles. Demarcan con claridad el mundo de los adultos que a menudo colisiona con el de los niños protagonistas. Es el caso de Cortavientos o, la última que publicó en vida, Incendio en el Valle Azul, cuyo primer ejemplar impreso alcanzó a recibir cuando ya estaba en una cama de hospital. La aventura en estos casos no tiene a la muerte como desencadenante de los hechos, sino el coraje y la fuerza vital de sus pequeños héroes.

En algún momento reuní el valor para lanzarme a escribir una novela. Fueron dos años arduos. Y en ese proceso, Villanes me llamaba a menudo, curiosísimo por saber cómo iba evolucionando esa historia que, salvo detalles muy genéricos, yo me negaba a revelarle. Al concluirla se la di a leer a varios amigos muy cercanos, pero no a él. Y la causa era mi temor a su veredicto. Además de novelista, Villanes era un brillante crítico literario. Una sentencia desfavorable, por eso, significaría para mí el fin del sueño de aspirante a escritor. Como crítico, en efecto, Villanes hizo estudios de varias novelas de Ciro Alegría, su maestro, de cuya obra era especialista. Había sumado una bibliografía crítica extensa sobre, entre otros, César Vallejo, Ricardo Palma o Enrique López Albújar. Pero también de varios premios Nobel, uno de ellos, José Saramago, era además amigo suyo.

En algún momento reuní el valor para lanzarme a escribir una novela. Fueron dos años arduos. Y en ese proceso, Villanes me llamaba a menudo, curiosísimo por saber cómo iba evolucionando esa historia que, salvo detalles muy genéricos, yo me negaba a revelarle. Al concluirla se la di a leer a varios amigos muy cercanos, pero no a él. Y la causa era mi temor a su veredicto. Además de novelista, Villanes era un brillante crítico literario. Una sentencia desfavorable, por eso, significaría para mí el fin del sueño de aspirante a escritor. Como crítico, en efecto, Villanes hizo estudios de varias novelas de Ciro Alegría, su maestro, de cuya obra era especialista. Había sumado una bibliografía crítica extensa sobre, entre otros, César Vallejo, Ricardo Palma o Enrique López Albújar. Pero también de varios premios Nobel, uno de ellos, José Saramago, era además amigo suyo.

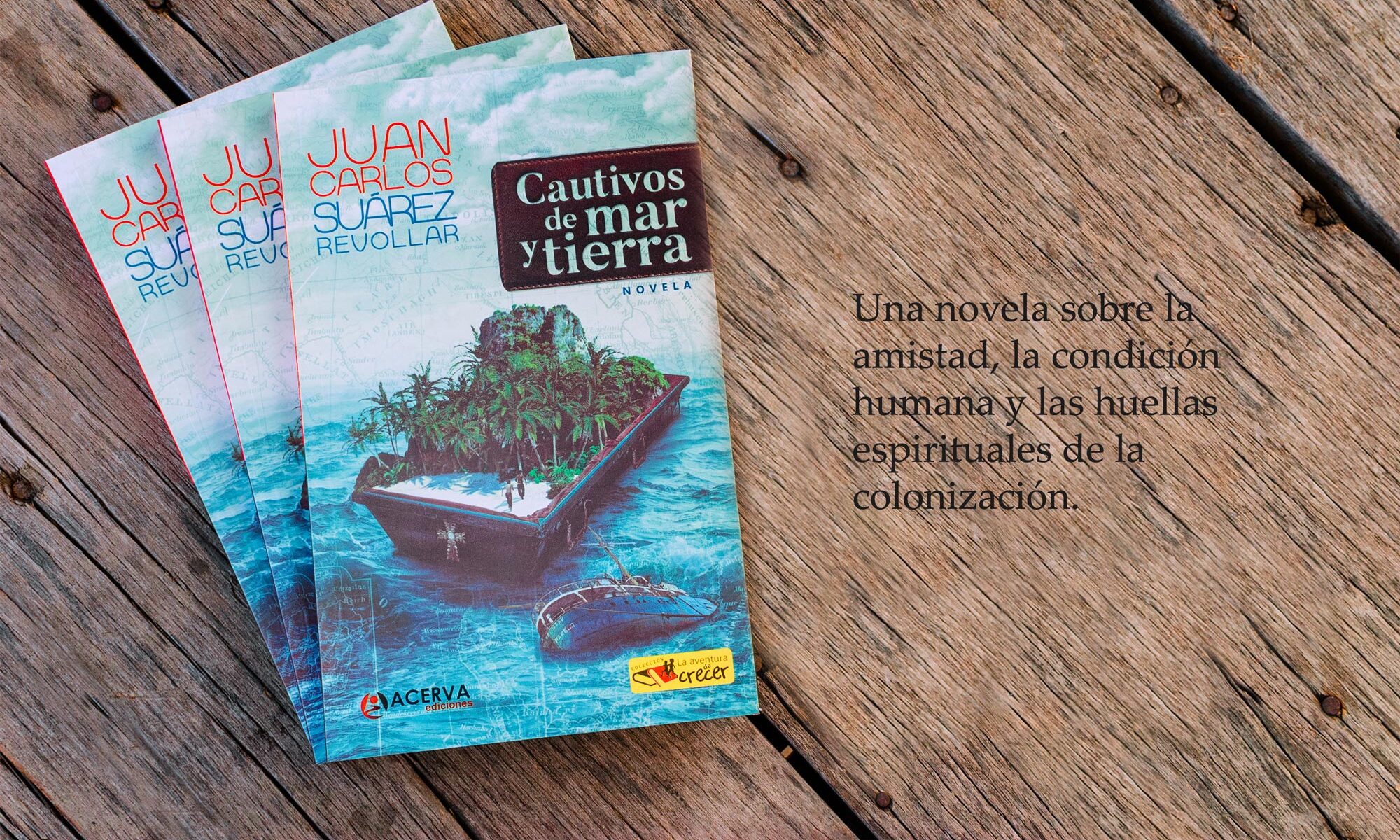

Cuando por fin le envié el manuscrito de mi novela, a la que tentativamente había titulado Hidalgos…, fue sugerencia suya cambiar esa palabra porque sonaba rimbombante y no necesariamente reflejaba el alma de la novela. En una larguísima conversación telefónica, me hizo varias observaciones —que corregí de inmediato—, pero el verdadero objeto de su llamada fue para animarme a publicar.

Al conocerlas, las personas nos resultan más complejas que su mera imagen. Y Carlos Villanes no era la excepción. Aún recuerdo su emoción cuando me contaba lo mucho que amaba la aviación y que estuvo a punto de ser piloto en vez de escritor. «También habría sido feliz», me dijo. Y recuerdo su risa pícara, llena de jovialidad, cuando bromeaba: habrías sido feliz, sí.

Entonces comprendí que era inevitable escribir en la primera página de Cautivos de mar y tierra —título que finalmente elegí para mi novela—: «A Carlos Villanes Cairo, maestro».

* Foto de cabecera: cortesía familia Villanes Córdova.

Publicado en Gatonegro N°37, abril de 2020.