Nacido un 17 de enero, Antón Chéjov (Rusia, 1860-1905) estableció una forma de narrar que iba a marcar al cuento del siglo XX.

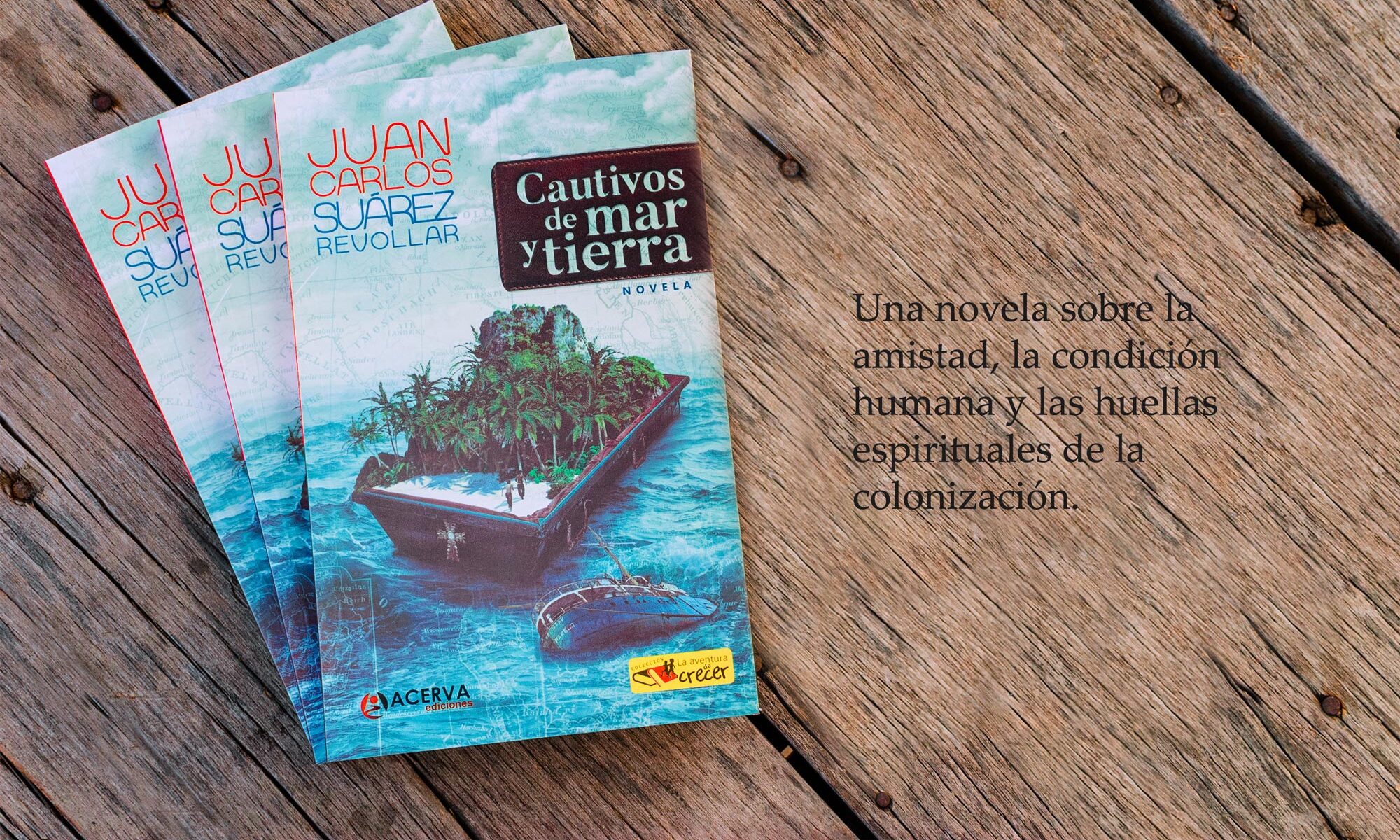

Por: Juan Carlos Suárez Revollar

Aunque ya se le conocía tímidamente en Europa occidental, fue a partir de la publicación de una selección y traducción de su obra al inglés —por Constance Garnett, entre 1916 y 1922— que Antón Chéjov cobró notoriedad y, más tarde, su prestigio creció hasta el del cuentista clásico de la actualidad.

Para Rubén Salazar Mallén no fue su narrativa breve la que dio «renombre y éxito a Chéjov en vida, sino las obras de teatro. Tanto es así que el Teatro del Arte de Moscú fue construido especialmente para que en él se le representara».

Igual que el francés Guy de Maupassant, Chéjov escribía relatos breves destinados a ser publicados en diarios. Lo hacía con una rapidez sorprendente, que podía superar los dos por semana. William Somerset Maugham relata que inicialmente —lidiando con sus estudios para obtener el diploma de Medicina— hacía relatos humorísticos para el diario Fragmentos, y poco después, otros más serios y extensos para la Gaceta de Petersburgo. Así, «entre 1880 y 1885, Chéjov escribió más de trescientos cuentos».

Autor de magníficos relatos como «La dama del perrito», «Vanka» o «La tristeza», y de piezas teatrales como La gaviota, El jardín de los cerezos o Las tres hermanas, la muerte y la desolación son una presencia constante en muchas de sus historias. La concisión era una de sus preocupaciones centrales, pues estaba convencido de que todos los elementos del cuento deben cumplir una función, y lo demás debía desecharse sin miramientos.

Salazar Mallén agrega que «en el proceso de la creación, Chéjov insertaba elementos en apariencia insignificantes, aunque en realidad henchidos de importancia, que dan su justa dimensión y profundidad al relato». Efectivamente, sus cuentos construyen una atmósfera que, al final del relato —y sin las trampas o trucos propios de los finales sorpresivos—, dejan patente un efecto muy sólido. Por eso, además de ser memorables, permiten múltiples lecturas. Pero hay algo más: no le interesaba abordar grandes aventuras como tema, sino más bien lo cotidiano, lo usual, lo ordinario. «La gente va a la oficina, se pelea con su esposa y come sopa de repollo», explicaba.

Su influencia en la nueva narrativa es mayor de lo que cabe pensar. Cuentistas de la talla de Katherine Mansfield o Eudora Welty lo tenían como modelo, y se halla a menudo en los cuentos de Ernest Hemingway o Raymond Carver una línea estilística —y aún temática— afín a la de Chéjov. Aunque en América Latina da la impresión de que predominan los cuentos de final sorpresivo a la usanza de O. Henry, muchos de los más bellos relatos de esta parte del mundo deben a Chéjov su forma simple y pulcra de retratar lo cotidiano.

El primer libro de Alberto Benza, A la luz de la luna, muestra que es posible configurar toda una historia en un microcuento de apenas unas decenas de palabras, siguiendo las reglas canónicas de la narrativa breve y el cuento. En este nuevo libro se pasa de lo breve a lo hiperbreve. Señales de humo reduce tanto la extensión de cada historia que se corre el riesgo de perder la significación. Y he ahí el mérito del libro. Las microficciones que lo conforman dicen siempre algo, tienen significación y cuentan una historia.

El primer libro de Alberto Benza, A la luz de la luna, muestra que es posible configurar toda una historia en un microcuento de apenas unas decenas de palabras, siguiendo las reglas canónicas de la narrativa breve y el cuento. En este nuevo libro se pasa de lo breve a lo hiperbreve. Señales de humo reduce tanto la extensión de cada historia que se corre el riesgo de perder la significación. Y he ahí el mérito del libro. Las microficciones que lo conforman dicen siempre algo, tienen significación y cuentan una historia.

Por muy seguros que estemos de recrear todos los detalles de un recuerdo, siempre, al momento de ordenarlos para convertirlos en un relato no es posible describirlo todo, porque para ello haría falta retomar cada uno de los hechos, segundo a segundo, y volverlo a vivir. Por eso el relato omite detalles que no son relevantes y se extiende en otros que quizá fueron más breves que los suprimidos, pero que tienen mayor importancia para lo que pretendemos narrar. Esa capacidad de elegir qué contar y qué no, determina al autor como individuo, al elegir con base en su propia percepción, en sus creencias y en sus gustos personales.

Por muy seguros que estemos de recrear todos los detalles de un recuerdo, siempre, al momento de ordenarlos para convertirlos en un relato no es posible describirlo todo, porque para ello haría falta retomar cada uno de los hechos, segundo a segundo, y volverlo a vivir. Por eso el relato omite detalles que no son relevantes y se extiende en otros que quizá fueron más breves que los suprimidos, pero que tienen mayor importancia para lo que pretendemos narrar. Esa capacidad de elegir qué contar y qué no, determina al autor como individuo, al elegir con base en su propia percepción, en sus creencias y en sus gustos personales.