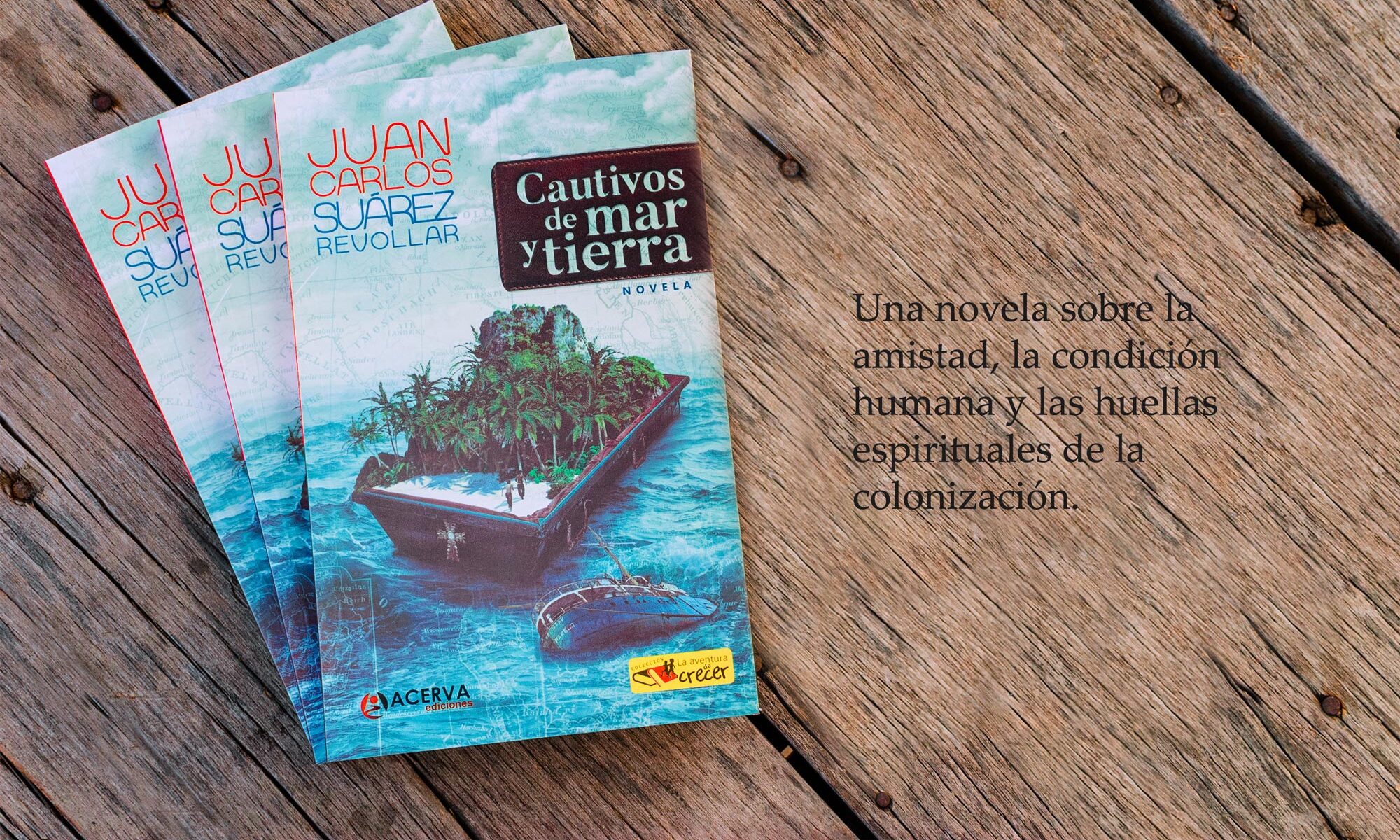

Juan Carlos Suárez Revollar

Es difícil no recordar Cumbres Borrascosas (Emily Brontë) a la hora de leer Jane Eyre (Charlotte Brontë) . Bastante menor es Agnes Grey (Anne Brontë), pese a sus evidentes méritos literarios. Las tres novelas se publicaron el mismo año: 1847. Aunque de distinta naturaleza, los puntos en común parecen ser mayores que las diferencias, pero son también coincidencias superficiales. Esa leve influencia tendría su origen en la propia gestación, pues fueron escritas al mismo tiempo, y por ello es posible que las tres hermanas conocieran las historias de las otras dos estando su redacción en proceso.

Acaso lo más saltante es ese ambiente lúgubre que se siente a lo largo de sus páginas, con ribetes góticos de encierro y represión hacia el protagonista. Heathcliff (de Cumbres Borrascosas) y Jane Eyre están desamparados —y a su modo, también Agnes Grey—, y llegan, por circunstancias de la providencia, a un lugar que no les pertenece. Viven bajo la protección de unas gentes que los detestan porque, en un momento de su vida, han perdido al alma caritativa que los acogió, y por eso se convierten en parias en su propia casa, atormentados por quien debiera cumplir las funciones de su hermano: Hindley en Cumbres Borrascosas, John Reed en Jane Eyre. Pero a diferencia de los personajes de Faulkner, quienes viven resignados a su destino en ese Yoknapatawpha de ensueños, ellos enfrentan al mundo, y aunque no vencen, adaptan a ellos parte de él.

Si bien de fondo realista, el clima gótico —y hasta fantasmagórico— de ambas novelas es inconfundible, y puede por momentos salir airosa en escenas de típicas historias góticas o de fantasmas: el mejor ejemplo, el caótico ambiente de encierro de El castillo de Otranto, de Horace Walpole.

El dato escondido en Jane Eyre, como si se tratase de un buen policial, se sostiene hasta su resolución. Es a partir de entonces —después de que Jane huye de la casa Rochester— que la novela pierde fuerza, al igual que la protagonista: ya no es la muchacha resuelta, libertaria, que enfrenta a su opresor, la tía Reed, o Mr. Brocklehurst en el internado; sino una lánguida mujer que cede a la imposición de su primo St. John.

Eso no ocurre en Cumbres Borrascosas, que desde la propia inserción de varios narradores —la base de su estructura— y el diseño de personajes sólidos y tan tangibles como la gente de carne y hueso, jamás decae el hilo narrativo ni el ascenso dramático. La trama —que tiene el aliento de una gran tragedia griega— salta entre pequeños pero cientos de hechos y ve pasar el tiempo de modo vertiginoso.

Leer ambas novelas como el anverso y el reverso de un díptico puede ser exagerado. La unidad de cada una es indiscutible. Solo las grandes creaciones son capaces de alcanzar vida propia y trascender al autor, al contexto, a la historia. Jane Eyre y Cumbres Borrascosas pertenecen a esa clase de ficciones.

Publicado en el Suplemento Cultural Solo 4 del diario Correo el 5 de mayo de 2012.

Una mirada rápida a las tres partes de la trilogía Millennium parecería mostrar que los personajes son, en todos sus niveles, infames gentes de alma retorcida, con desórdenes sicológicos, intolerancia, corrupción o simplemente avaricia, a las que Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist se empeñan en combatir. Cualquiera de las tres puede leerse de manera independiente, aunque hacerlo secuencialmente configura un todo de amplia solidez. Fueron publicadas poco después de la repentina muerte de su autor, el periodista y escritor sueco Stieg Larsson, con los distintivos títulos de Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire.

Una mirada rápida a las tres partes de la trilogía Millennium parecería mostrar que los personajes son, en todos sus niveles, infames gentes de alma retorcida, con desórdenes sicológicos, intolerancia, corrupción o simplemente avaricia, a las que Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist se empeñan en combatir. Cualquiera de las tres puede leerse de manera independiente, aunque hacerlo secuencialmente configura un todo de amplia solidez. Fueron publicadas poco después de la repentina muerte de su autor, el periodista y escritor sueco Stieg Larsson, con los distintivos títulos de Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Un tema central de la novela es la misoginia, extendida como una epidemia en todos los estratos sociales —sobre la que Lisbeth Salander es particularmente sensible—; pero también las feroces relaciones familiares y en particular las que van en la senda padre-hijo. Hay muchos personajes memorables, como Zala, en la segunda parte, a quien es imposible no relacionar con Kurtz, de El corazón de las tinieblas, así como el dueto Salander-Blomkvist.

Un tema central de la novela es la misoginia, extendida como una epidemia en todos los estratos sociales —sobre la que Lisbeth Salander es particularmente sensible—; pero también las feroces relaciones familiares y en particular las que van en la senda padre-hijo. Hay muchos personajes memorables, como Zala, en la segunda parte, a quien es imposible no relacionar con Kurtz, de El corazón de las tinieblas, así como el dueto Salander-Blomkvist. La organización formal es sencilla, y a grandes rasgos, incluso lineal, salvo en los pequeños retrocesos al pasado para explicar algo más sobre un hecho o un personaje, lo cual dota de profundidad a cada arista de la historia. Las técnicas narrativas presentes son de lo más diversas, y abarcan desde aquellas más comunes, como el dato oculto (podría decirse que la trilogía completa está construida con base en el ocultamiento temporal de información al lector), hasta las cinematográficas: el ojo móvil, el travelling o la cámara lenta. Por eso secuencias enteras tienen un aparente caos en el punto de vista, que salta de un personaje a otro. Lo que no hace ininteligible a la novela es que Larsson jamás pierde el hilo conductor de la historia.

La organización formal es sencilla, y a grandes rasgos, incluso lineal, salvo en los pequeños retrocesos al pasado para explicar algo más sobre un hecho o un personaje, lo cual dota de profundidad a cada arista de la historia. Las técnicas narrativas presentes son de lo más diversas, y abarcan desde aquellas más comunes, como el dato oculto (podría decirse que la trilogía completa está construida con base en el ocultamiento temporal de información al lector), hasta las cinematográficas: el ojo móvil, el travelling o la cámara lenta. Por eso secuencias enteras tienen un aparente caos en el punto de vista, que salta de un personaje a otro. Lo que no hace ininteligible a la novela es que Larsson jamás pierde el hilo conductor de la historia.

La primera vez que leí a Herman Melville comprendí que la literatura admite, a partir de su génesis, multitud de significados. El uso de los símbolos permite al autor dotar a su obra de esa ambigüedad que, a flor de piel en su escritura, está lista para que cada lector, desde su propia individualidad —un mundo personal y privado—, pueda interiorizar las dos, tres, acaso decenas, cientos o miles de interpretaciones, todas válidas, y todas acordes con su respectivo lector.

La primera vez que leí a Herman Melville comprendí que la literatura admite, a partir de su génesis, multitud de significados. El uso de los símbolos permite al autor dotar a su obra de esa ambigüedad que, a flor de piel en su escritura, está lista para que cada lector, desde su propia individualidad —un mundo personal y privado—, pueda interiorizar las dos, tres, acaso decenas, cientos o miles de interpretaciones, todas válidas, y todas acordes con su respectivo lector.